Latest Publications

Praesent lectus leo, convallis id neque nec, ultrices euismod nibh. Sed ac rhoncus quam. Fusce tristique tellus diam, vel porta eros iaculis vitae.

映画かぞくわり、いよいよクランクアップ!!

初めての経験、今まで生きてきた中で一番熱い夏だったかもしれない、映画かぞくわり撮影にどっぷりだった2017年7月が終わろうとしています。 映画かぞくわり、いよいよクランクアップします。 役者さん方と打ち上げ宴会!?、まさに宴会のシーンが地下壕スタジオセットでありましたが、紹介し忘れてました。 ギターライブもあり・・ 奈良県葛城地域の名酒「梅乃宿」の「葛城」も登場しました。 リアルなごちそうも並んで・・ 後でスタッフさん方と分け分けして美味しくいただきましたが、リアルに美味かったです。お米をはじめ、食材なども地元の方々にご提供いただきました。有難うございます。 宴会シーンの背景に不思議なカメラ?、いやテーブルです。こちらは奈良芸術短大の学生さんにご協力いただきました。 いよいよクランクアップへ・・ こちらは二上山の上にて。・・かぞくわりLLPのFBから沢山写真を拝借してます・・ 主人公、堂下香奈こと、陽月華さんがクランクアップでした。 陽月華さんのクランクアップご挨拶で、スタッフの皆さんも感極まれ、もらい泣きされたそうです・・弓手は自仕事で同席出来ず・・でももらい泣きの気持ち分かります・・陽月華さん、素晴らしい役者さんです。 二上山に沈む夕陽のシーン・・ スタッフさんの写真。沁みます。 こちらは昨日のエキストラ撮影。二上山がきれいに見える葛城地域某所の住宅街にて。 朝の日常風景を地元エキストラの皆さんが、小学生は夏休みですが登校風景を演じてくれました。 こちらも葛城地域某所の住宅街にて。映画かぞくわりクライマックスのある騒ぎのシーンを、これも地元エキストラの皆さんに名演技していただきました。 こちらは声だけを収録しているところ。名古屋出身の助監督さん曰く、 「さすが関西!、ノリが違いますね~、皆さん本物の役者さんみたいに上手くアドリブ効かせていい感じです~」 とのこと。なんだか嬉しいです。 クランクアップ前々日でしたが、映画かぞくわりスタッフさんを中心に、軽い打ち上げがありました。弓手は自仕事を終えて、ラストだけ駆けつけましたが、皆さんいい感じに酔いながら、何度目かの乾杯をしてくださいました。 映画かぞくわり、本日、本当にクランクアップします。 有難うございました。 ・・明日からは通常モード?、いえ、お片づけがたっぷりございます・・

映画かぞくわり、撮影本格化!、明日はキャスト記者会見です。

なかなかブログ書く間がありません。 我が地元、奈良県葛城地域を舞台にした映画かぞくわり、撮影が本格化しております。(監督・脚本 塩崎祥平) 明日は小日向文世さんも合流して、當麻寺にて成功祈願、そしてキャスト記者会見が行われます。 當麻寺中ノ坊太子殿にて、明日7/5(水)にキャスト記者会見を行います。 本日は記者会見会場設営も中ノ坊さんのご協力を得て気合いを入れてセッティングしました。映画かぞくわり塩崎組の美術班が、鎌倉期の曼荼羅掛け軸を、キャストの座高に合わせて細工してくれてます。 中ノ坊にて秘蔵の文化財を記者会見用に、特別に飾っていただきました。 こちらは7/3の朝陽。映画かぞくわりがクランクインして、奈良盆地三輪山から朝陽が昇ります。そして葛城地域の二上山に陽が沈んでいく・・写真は関係者さん撮影。 大神神社でのクランクイン。 7/1の日刊スポーツにデカデカと映画かぞくわりの記事が一足早く出てました。元宝塚娘役トップの陽月華さんが映画かぞくわりで初主演します。 こちらもスポーツ新聞の記事?、ニセモノ?です。映画かぞくわりの美術班が作られた飾りです。 賞状もニセモノ。 『どはってん、やさいがおいしい、ラーメン』もニセモノ。橿原神宮前の農家酒場どはってんの、野菜が美味しいのはホンモノです。 ビールのラベルもニセモノの途中。 カップ焼きそばもニセモノ。ですが凄い完成度です。 映画かぞくわりの、堂下家一家の暮らす古い建売一軒家は美術班の戦場です。 さらに、當麻寺、二上山、と言えば、大曼荼羅です。実際のサイズの巨大なパネルを大道具さんが作ってくださいました。 ここに、映画かぞくわりクライマックスの現代大曼荼羅が描かれます。描くのは香奈、つまり?です・・ 本日は早朝5時から當麻寺本堂(国宝・曼荼羅堂)にて撮影が行われました。 スタッフも気合い充分です。 塩崎祥平監督も真剣。 国宝で思う存分撮影させていただきました。木下彩音さんという美少女さんも・・ 蓮、當麻寺にももちろん咲いてます。 そして弓手アトリエ。こちらも急ピッチで描き進めてます。これ全部、堂下家皆さんが描いたことになりますので・・ 明日からに備えて、ただいま、映画かぞくわり塩崎組、『生ビールの人!?』手を上げてます・・弓手は車です・・残念。

GW真っ只中、映画かぞくわりのロケハンしてきました。

GWと言えばお出かけ日和。ですので、映画かぞくわりのロケハン日和でした。 これは弓手作成の、映画かぞくわり絵コンテの一枚。映画の中で重要な位置を占める、とある洞窟の中のヒミツのお部屋イメージです。爆弾?みたいなものがあったり、はたまたバーカウンターがあったり・・ GW真っ只中の夜、映画かぞくわりの塩崎祥平監督が弓手アトリエに到着。映画スタッフも続々と・・ とりあえず酒盛。 映画スタッフさん方々が弓手アトリエにお泊まりになり、弓手は油絵の具塗れになりながらアトリエのど真ん中で寝て朝を迎えました。 ロケハンへ出発。 映画かぞくわりは、大津皇子の悲劇でも知られる二上山が見えるスポットが基本です。ロケハン移動中も、二上山の見えるあらゆるスポットで確認します。 東京や名古屋から来られたスタッフさん方々、美術さんCGさんカメラさん照明さんなどなどと一緒に、まずは二上山の麓にある天然記念物屯鶴峯へ・・ 観光ルートではない獣道を・・野球のユニフォームの方も映画かぞくわりスタッフです。汚れてもいい服装で来られました・・ 開けてきました・・ なかなかいい眺め。 怪しげな建物が・・ この石灰岩の下に・・ 大阪側からも二上山の麓へ・・ ますます険しい獣道を通って・・ 塩崎監督の先導でひたすら歩きます。 突如不気味な穴が現れました。 何箇所にも穴が開いてます。ここは第二次大戦末期に日本軍が本土決戦に備えて作った二上山地下壕です。 なんやかんやあって・・ ここはその地下壕のイメージを重ねたとある旧酒蔵。 大和郡山市出身の塩崎祥平監督のイメージ、金魚も巨大な酒樽で泳いでます・・ もちろん當麻寺もロケハンしました。 映画かぞくわりの家族が暮らす予定の、築40年以上の建売一戸建て住宅にてミーティング。 弓手絵コンテのコピーも参考に・・ その晩も弓手アトリエにて酒盛があって・・ 翌朝。皆さん二日酔いもなく??・・ 快晴のGWにロケハン二日目。 二上山の麓をひたすら歩きます。 高校時代からスケッチをしてきた地元の弓手好みスポットを案内しました。 塩崎監督、この糸杉がお気に召されたようで・・ GWの車渋滞を地元民のスペシャルな抜道を駆使して移動して、いろんなアングルから二上山を確認します。 弓手愛用のホルベインのスケッチ用偏光サングラスもお気に召された塩崎監督。 スケッチ日和です。 本番撮影に向けて、本格的な確認作業が続きます・・ 弓手ご近所のお犬様にも偶然出会いました。 [...]

拝啓 吉井昭先生

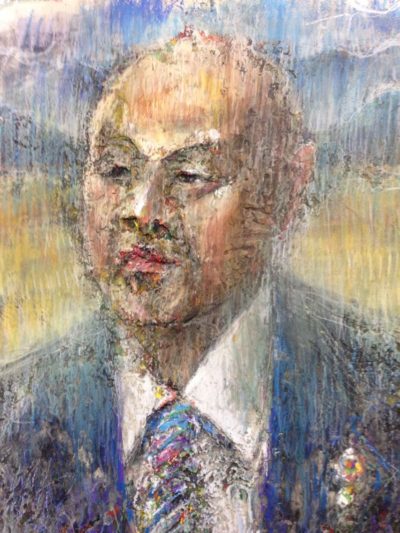

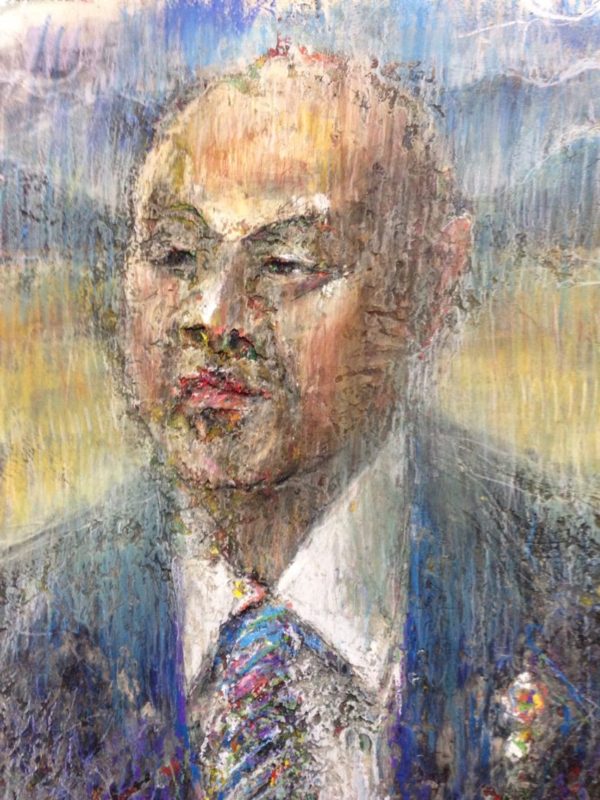

11月7日金曜日、あの日は夕方まで大阪市内でちんちん電車をスケッチする授業があり、終えてからその日はたまたま奈良の生駒で用事がありまして、18時ごろ、近鉄上本町駅のホームで奈良行きの急行電車を待っておりました。 難波駅発の特急がゆるりと通過して行きました。 金曜日の夕刻とあって、別料金の必要な特急電車の車内はさすがにガラガラで、なんとなく眺めておりましたら、煌々と眩いほどのオーラを放つスキンヘッドのダンディな男性が、オシャレな長いマフラーを首から垂らせて、分厚い六法全書のような難しそうな本を、長い足を組んだ絵になるポーズで読んでおられました。 〝あっ!吉井先生や!〟 〝体調を崩してはるって聞いてたけど、お元気そうやん!〟 〝今の特急、たしか吉井先生のご自宅の方へ行く電車やなぁ~〟 〝しかし、毎晩飲んで帰ってはったのに、こんな健全な時間に真っ直ぐ特急に乗って帰られるなんて、先生も体調崩して改めはったんやなぁ~〟 〝みんなに教えてあげなきゃ!〟 と、ほんの一瞬でしたが、ダンディ過ぎる吉井先生を、あの日あの時間、確かに目撃し、あの後いろいろ思ったことを印象的に覚えております。 ・・・それから数日後、エートス法律事務所から悲しいお電話を頂きました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 吉井先生との出会いは、今から8年前になります。 お世話になっている画商さんを通じて、当時の私の自信作、対の40号の作品『絆・包』『絆・剛』という、土と人との素朴な営み、農耕民族としての日本人が生を得て継いでいくことなど、原初的なテーマを描こうとしていた私の作品を、吉井先生には大変共感頂きました。 それからしばらくして吉井先生から食事に誘っていただき、 〝憲法を絵に描かへんか!?〟 と、突拍子もないことを仰いました。 〝あの絵(絆の対の絵)を毎日眺めてたら思いついたんや!〟 〝・・・〟 〝あっ、そうか!、日本人の原点原初風景、足元を描くんやったら、全ての日本人の足元に当たり前にある日本国憲法を絵に描いたら、何か見えてくるかもしれませんね!〟 と、いうことで、 〝日本国憲法の心を描く〟(この名付け親も吉井先生でした。)の五年がかりのプロジェクトは始まりました。 憲法を絵に描くという、当初はイメージすら湧かなかった挑戦を、 〝一切の憲法書や専門書なんかは読まずに、弓手さんの感覚で、弓手さんの思うままにモチーフもサイズも自由に描いてみたらどうですか!?〟 と、これまた常識破りの発想で、気持ち良くチャレンジさせてくださいました。 憲法作品の取材で、世界一幸せな国、ブータン国王へ行きました時は、 〝俺もブータン国王に行きたい〟 と、本気で仰ってました。今から思えば、私も本気でお誘いしていたら、どうなっていたでしょうか。 (この写真は、2012年の至峰堂画廊での個展パーティにて、吉井先生からお祝いでブータン国王の本物の民族衣装をプレゼントして頂き、少し酔っております。吉井先生にはパーティでスピーチもして頂きました。) 憲法作品に取り組んでいた5年間は、これに集中するべく個展活動もグループ展発表もしませんでした。ただ損保ジャパンの推薦制のコンクールに評論家枠から推薦を頂き、めったにないチャンスでしたので、憲法作品の中から憲法前文の三部作の中の一点を130号で描いて出品させていただきました。それが大賞を頂きました。 その結果をご報告した時の吉井先生は、 〝よかったな!よかったな!本当によかったな!〟 と、我が事のように大喜びしてくださいました。 (上の写真は2013年に損保ジャパン東郷青児美術館にて、フィナーレ選抜奨励展というグループ展が開催された時の会場の私の作品ブースの様子です。) ブータン国王を取材してから五年、日本国憲法の心を描く、は全110点に及びました。 憲法作品が全て完成してからしばらくして、またも吉井先生は奇想天外なことを始められました。 [...]

続・ブータン王国

ほんの数日間のブータン国王夫妻の来日は、日本人に爽やかにして強烈なメッセージと余韻を残していかれた。 僕を含めてイイ意味で感化されやすい日本人は、一気にブータン王国に注目が集まっているようだ。ブータン王国へのツアー旅行の問い合わせも殺到しているらしい。 もし可能なら、日本中の中高生に修学旅行でブータン王国へ行って、本当の幸福ってナンだろう?と感じ考えてくれば、日本の未来も明るくなるのではと考えている僕としては、ブータン王国への注目が集まることは嬉しい。 しかしいろいろとブータン王国へ行くには、現実的に厳しい。 まずブータン王国への入国にはビザが当然必要であるが、単に旅行会社任せで少々の手数料で取れるというものではない。ブータン王国はつい最近までいわゆる鎖国状態にあったこともあり、入国できる外国人全体の数に制限を設けている。ブータン国内にある外国人宿泊用のホテルの部屋数までしかビザ自体を発行しない。そして、仮に上手く入国ビザが取れたとして、滞在日数 × 約20000円 の税金が必要である。そして滞在中は例え一人旅であったとしてもブータン人ガイドの同行が義務づけられている。 ブータンの、この厳しい入国制限は、やはりブータン王国らしいことである。 最貧国なのだから、観光客をどんどん入れて外貨を稼げばいいのに、とはブータン王国は考えない。ブータン人は、愛する美しい国土と文化、民族としての独自性を守ることが最優先なのである。最近でこそ、江戸時代の日本人はもしかして今より幸せだったのでは? と言われたりするが、ブータンが現代の世界的情報化の波にのまれ、国民総幸福という世界が尊敬する価値観(前ブログ記事でも触れました。)が崩壊してしまう可能性は、日本の幕末期とは比べものにならない環境状況だろう。 そのことを世界から学んで知っているからこそ、ブータン人は安易な外貨獲得などに走らないのだろう。 ブータン国民の平均年収は約10万円程度であるらしい。それでも97%の国民が幸せだと感じていることは、怪しい暗示にかかっているわけではない。ほとんどの国民が農業に従事し、自給自足の生活をしていること。それからこれが大きなポイントだと思うが、ブータン人はチベット仏教から派生した独自の仏教を厚く信仰している。例えば殺生は完全禁止である。蝦一匹、蟻一匹殺さない。当然豊富な水量を誇る美しい河の魚も捕らないしもちろん食べない。家畜も牛や馬は農耕用として大切に飼いミルクは搾るが食肉ではない。かといって肉の味を知らないのではなく、大切な家畜が寿命を迎えれば、その肉は保存食となり有り難く食す。実際にブータンの田舎町の唐辛子を干した屋根裏に肉の塊が吊してあった。 動物性タンパク質は主にミルクなどから作るチーズなどで補い、チーズや唐辛子を主とした調味料で味付けられた野菜中心のおかずに、米を主食として現代の日本人からすればかなり質素な食生活をおくっている。 再び、今回のブータン王国へのツアー旅行の盛況ぶりについてだが、先に書いたビザや税金などの、格安ツアー旅行からするとかなり高額な旅行代金を、ウン十万ウン百万人以上いるらしい?富裕層の方々がワケもなく支払えて、入国枠内の人数に入れたとして、はたしてブータンでの食生活に耐えうるだろうか。 舌の肥えた日本人が、世界の国々で満足できる食事をできることはなかなかない。ブータンでの食事は、外国人にはインドなどから輸入された魚や肉をホテルなどでは出されるが、それでも魚は泥臭いし肉もかなりクセのあるシロモノであった。もちろん味付けは辛めで単調である。しかしブータン人は魚も肉も食べないし、凝った調味料のない単調な味付けの野菜タップリの変化の乏しい食事を日々十分楽しんでいる。 また、ブータンでは国中が禁煙である。ほんの五年ほど前までは煙草を普通に国民が吸っていたようだが、前ブータン国王があっさり禁煙国宣言をして、特に国民の反発もなく受け入れられた。よって旅行者も煙草の持ち込みは禁止されている。しかしこれも1カートン約20000円の税金を払っていろいろ手続きをすれば、外国人はブータン人の前を避ければ吸うことはできる。さすがにそこまでして僕も吸おうとは思わなかったし、ブータン旅行から3ヶ月ほどは禁煙に成功したが‥ ちなみにアルコールはというと、ブータンにも地ビールがあったり、米から作ったワインか焼酎のようなそこそこ呑める酒もある。しかしお世辞にも美味いとは言い難い。 いろいろ書いたがつまり、ブータンへは軽い観光気分でお金にモノをイわせて行くようなところではない。 ブータン人は電柱が立って電線が引かれ電気が通った便利な生活になるより、電柱も電線もないトキやコウノトリが危険なく舞い降りる美しい自然に暮らせ、自給自足で慎ましく生きることに喜びと幸福を感じられる国民である。 そんな現代人がすっかり忘れ失った、真に人間らしい本当に普遍の価値観を守り続けているブータンという国に行こうというからには、現代人のメタボな精神をバッサリ削ぎ落とし、スリムになる覚悟で向かうべきだろう。 そして必ず同行するブータン人ガイドに(日本語を話すガイドもいるが大半は英語)、沢山の質問をしてみることをお勧めしたい。 例えば 『ブータンでは殺生が禁止ということは、殺人事件というものはあるんですか?そして、死刑というのはあるんですか?』 と聞いてみる。すると、 『殺人事件なんて私の記憶のなかではなかったと思いますし聞いたこともありません。そしてもちろん死刑という概念自体がありません。』 と答えてくれるだろう。 これは僕が4年前にブータンを訪ねた時の一つの質問である。日本に留学したこともあるという彼とは、夜更けまで酒を呑みながら沢山の話をした。そして、パロの空港へ向かうオンボロバスの車内で、ガタガタ道に揺られながら彼が最も気に入ったという日本の歌 『ふるさと』 を歌ってくれた。三番まで淀みなく。ブータンの美しい自然を車窓に見ながら、恥ずかしくも歌詞カードなしでは分からない二番三番の美しい日本語に感動しながら。 しかしブータンから飛び立った飛行機は、タイ・バンコク経由であった。ブータンでの強烈なカルチャーショックを引きずりながら、バンコクの繁華街でタイスキ鍋をいただいた。 そしてそのブータンにはなかった出汁の効いた海鮮鍋のあまりの美味さと、日本人向けに置いていたよく冷えたスーパードライのビールの美味さに、残念ながら贅沢な味にすでに慣れてしまっている我が舌を呪った。 ‥冒頭の写真は、ブータン・パロ郊外のとある農家の一隅です。

奥丹後にブータン ①

この前の土日、春の一泊スケッチ旅行に行ってきました。 前の週は、『こんなに晴れつづきでエエんやろか…』、とちょっぴり不安な日々を過ごしていました。そして案の定『ゆんで先生のスケッチ旅行の日はやっぱり雨の予報やわ~』と言われることとなりまして、かなり憂鬱な気持ちで集合場所へ向かいました。 参加される常連さんたちは慣れたもので、普通の折りたたみ傘だけでなく、暴風雨のレポーターでも出来そうな完全武装で来られました。…いつもどんな状況でスケッチさせてんねんやろ… ですが、雨を降らせる前線というのは、よく考えてみるとだいたいは蛇行しているもので、例えば大阪が雨でも北の方は晴れていたりするようです。つまり、今回はうまく前線の蛇行に助けられたようです。要するに、ゆんで先生のスケッチ旅行なのに、雨の予報やのに、スケッチする時は晴れているという“お約束破り”な幸運な旅となりました。 さて、今回一日目に訪れたのは、奥丹後の『世屋』という過疎の集落です。 …美しい集落なのに過疎化が進んでしまっていて、なんとか守り残そうと頑張っているらしい… という情報から出発した企画でした。しかし単純に観光客が喜ぶような風景ではありませんでした。なんと言うか、あのブータン王国を訪ねた時に味わった感覚のような、なんとも爽やかな、そしてズシリと重たい課題を課されたような、そんな気持ちにさせられる集落でした。 バスが通れない山道をタクシーでズンズン行くと、トタンが張られた元茅葺き(正確には、表面は笹吹き)の集落がぽっこり現れました。元茅葺きの家なら、まだまだ日本中に多々ありますが、ここ世屋での気配はナニかが違います。 我々は、タクシー6台に分乗して20人ほどで訪ねたのですが、現地でこの世屋を守り残そうと頑張っておられるNPO法人のEさんに説明と案内をお願いしてありました。以下そのEさんのお話と僕なりの推測を重ねて書きます。 まず、世屋(上世屋と下世屋があって、訪れたのは前者)で目にした花々がなんとも自然で鮮やかに見えました。そしてちょうど水張りの田植え真っ只中でしたが、山からの天然水を張られた田んぼには奈良の田舎にも勝って、蛙がゲコゲコ大合唱しています。さらに当然といえば当然、蛇が至るところでニョロニョロおります。この世屋の土地では、太古から農薬というものを使わずに土と自然に向き合ってきたそうです。なるほど、野性的とも感じた花々が色鮮やかな訳で、蛙や蛇だって生き生きしているはずです。世屋の花々は一見、田んぼの畦道に勝手に咲いているようにも思えましたが、Eさんからの諸注意にもあったのですが、『この土地の草花を、きれいだからと切ったり持ち帰ったりしないで下さい。あれらは、それぞれその場所で咲いてくれるのが分かっていて咲いている、農家にとって必要な草花なんです。』 とのこと。さらに、『どの家々にも柿の木が植わってますが 、あれらは全て渋柿です。庭を飾ったり食べたりするためではなくて、柿渋を利用するために、あえて渋柿の木のまま植わっています。』とのこと。ここでは太古から自然のままで、自然に逆らわず自然と共存して人々が営みを繰り返してきたのでしょう。 姿顔立ちも日本人に限りなく近いDNAをもつブータン人の黒髪を見て、日本人と同じなのに何故にこんなに美しいのだろうと心打たれた感覚に近いナニかを感じました。世界一幸せな最貧国と言われるブータンでは、標高3000メートル以上の山中で自然に逆らわず自然の恩恵を素直に受けながら、太古から変わらぬ農耕民族としての営みがありました。資本主義、金銭至上主義、便利さ最優先という、ある種麻薬のようなものに汚されていない血が、脈々と受け継がれているから、あの美しい黒髪はあるのだろうかと考え、帰国後も“ブータン後遺症”のようなものに“悩まされ”た感覚になりそうです。 スケッチをしようというより、何故だかぼーっとしていたい。ここの空気を胸いっぱい吸い込んで、ぼーっと考え事でもしていたい。ぼくにはそう思えました。 ぼーっと世屋の風景を眺めていると、元茅葺きの家々は、それぞれ絶妙の不規則さで建っているように思えました。おそらくこれも、よく見る整備された建て売りの近代住宅とは違って、山の起伏に逆らわず、家の建てれそうな土の上に昔から建っている。ただそれだけで、不思議と風景として一体感があって美しく調和して見えるのでしょう。 帰り際にEさんに尋ねました。 『この世屋のナニを守ろう、残そうとしておられるんですか?』 『世屋を愛するこの村の者は、観てもらおうとか、観光客を呼ぼうなどとは考えていません。あなた方20人ほどが来られても、それだけで村の人口を上回ってしまいます。この村の者は、団体で来る観光客というものに慣れていません。私たちは、ただ自然にこの土地での暮らしを守っているのです‥。』 日本にまだこんなところが残っているのか… そういえば、元茅葺きのトタンの家々は、もし“魅せよう”というのなら、世屋の伝統的な“笹吹き”にして、『どうぞ、観光客さんいらしてください。』と、しているだろう。そして、村に一台もなかった自販機だって、公衆便所だってつくるだろう。 しかし誇るべきは、守り残すことが、現代の人々のためや観光客のためなどでなく、世屋の地に生まれてくれる子のためにこそ意味があると考えられること。そして、お金がないと残せないなどと考えていないこと。 そう僕には感じました。 この上世屋は、日本で初めて、集落自体が、そこでの暮らし方というもの自体が、国立公園として認められたそうです。日本の国にも、こういう考え方が生まれてきたんだと嬉しくなりました。 Eさんは最後に、 『ゆんでさん、また20人以内で是非遊びに来てください。稲刈りの頃、秋がまた美しいですよ。』 と言ってくださいました。 Eさんの元笹吹きのNPOの事務所には、『ぶーたん』という看板が掛かっていました…。

In The Press

Praesent lectus leo, convallis id neque nec, ultrices euismod nibh. Sed ac rhoncus quam. Fusce tristique tellus diam, vel porta eros iaculis vitae.

GW真っ只中、映画かぞくわりのロケハンしてきました。

GWと言えばお出かけ日和。ですので、映画かぞくわりのロケハン日和でした。 これは弓手作成の、映画かぞくわり絵コンテの一枚。映画の中で重要な位置を占める、とある洞窟の中のヒミツのお部屋イメージです。爆弾?みたいなものがあったり、はたまたバーカウンターがあったり・・ GW真っ只中の夜、映画かぞくわりの塩崎祥平監督が弓手アトリエに到着。映画スタッフも続々と・・ とりあえず酒盛。 映画スタッフさん方々が弓手アトリエにお泊まりになり、弓手は油絵の具塗れになりながらアトリエのど真ん中で寝て朝を迎えました。 ロケハンへ出発。 映画かぞくわりは、大津皇子の悲劇でも知られる二上山が見えるスポットが基本です。ロケハン移動中も、二上山の見えるあらゆるスポットで確認します。 東京や名古屋から来られたスタッフさん方々、美術さんCGさんカメラさん照明さんなどなどと一緒に、まずは二上山の麓にある天然記念物屯鶴峯へ・・ [...]

拝啓 吉井昭先生

11月7日金曜日、あの日は夕方まで大阪市内でちんちん電車をスケッチする授業があり、終えてからその日はたまたま奈良の生駒で用事がありまして、18時ごろ、近鉄上本町駅のホームで奈良行きの急行電車を待っておりました。 難波駅発の特急がゆるりと通過して行きました。 金曜日の夕刻とあって、別料金の必要な特急電車の車内はさすがにガラガラで、なんとなく眺めておりましたら、煌々と眩いほどのオーラを放つスキンヘッドのダンディな男性が、オシャレな長いマフラーを首から垂らせて、分厚い六法全書のような難しそうな本を、長い足を組んだ絵になるポーズで読んでおられました。 〝あっ!吉井先生や!〟 〝体調を崩してはるって聞いてたけど、お元気そうやん!〟 〝今の特急、たしか吉井先生のご自宅の方へ行く電車やなぁ~〟 〝しかし、毎晩飲んで帰ってはったのに、こんな健全な時間に真っ直ぐ特急に乗って帰られるなんて、先生も体調崩して改めはったんやなぁ~〟 〝みんなに教えてあげなきゃ!〟 [...]

続・ブータン王国

ほんの数日間のブータン国王夫妻の来日は、日本人に爽やかにして強烈なメッセージと余韻を残していかれた。 僕を含めてイイ意味で感化されやすい日本人は、一気にブータン王国に注目が集まっているようだ。ブータン王国へのツアー旅行の問い合わせも殺到しているらしい。 もし可能なら、日本中の中高生に修学旅行でブータン王国へ行って、本当の幸福ってナンだろう?と感じ考えてくれば、日本の未来も明るくなるのではと考えている僕としては、ブータン王国への注目が集まることは嬉しい。 しかしいろいろとブータン王国へ行くには、現実的に厳しい。 まずブータン王国への入国にはビザが当然必要であるが、単に旅行会社任せで少々の手数料で取れるというものではない。ブータン王国はつい最近までいわゆる鎖国状態にあったこともあり、入国できる外国人全体の数に制限を設けている。ブータン国内にある外国人宿泊用のホテルの部屋数までしかビザ自体を発行しない。そして、仮に上手く入国ビザが取れたとして、滞在日数 × 約20000円 の税金が必要である。そして滞在中は例え一人旅であったとしてもブータン人ガイドの同行が義務づけられている。 [...]

奥丹後にブータン ①

この前の土日、春の一泊スケッチ旅行に行ってきました。 前の週は、『こんなに晴れつづきでエエんやろか…』、とちょっぴり不安な日々を過ごしていました。そして案の定『ゆんで先生のスケッチ旅行の日はやっぱり雨の予報やわ~』と言われることとなりまして、かなり憂鬱な気持ちで集合場所へ向かいました。 参加される常連さんたちは慣れたもので、普通の折りたたみ傘だけでなく、暴風雨のレポーターでも出来そうな完全武装で来られました。…いつもどんな状況でスケッチさせてんねんやろ… ですが、雨を降らせる前線というのは、よく考えてみるとだいたいは蛇行しているもので、例えば大阪が雨でも北の方は晴れていたりするようです。つまり、今回はうまく前線の蛇行に助けられたようです。要するに、ゆんで先生のスケッチ旅行なのに、雨の予報やのに、スケッチする時は晴れているという“お約束破り”な幸運な旅となりました。 さて、今回一日目に訪れたのは、奥丹後の『世屋』という過疎の集落です。 …美しい集落なのに過疎化が進んでしまっていて、なんとか守り残そうと頑張っているらしい… という情報から出発した企画でした。しかし単純に観光客が喜ぶような風景ではありませんでした。なんと言うか、あのブータン王国を訪ねた時に味わった感覚のような、なんとも爽やかな、そしてズシリと重たい課題を課されたような、そんな気持ちにさせられる集落でした。 バスが通れない山道をタクシーでズンズン行くと、トタンが張られた元茅葺き(正確には、表面は笹吹き)の集落がぽっこり現れました。元茅葺きの家なら、まだまだ日本中に多々ありますが、ここ世屋での気配はナニかが違います。 [...]

アウシュビッツ・ベルケナウ収容所にて考えたこと。

ここに長々と書くとあまり読んでもらえないみたいだが、それでもあえて書くことにする。 「最悪の状況におかれた人間は自分の人間性、“人らしさ“を保とうとする。そのために芸術の役割、そのチカラはすばらしいのです。」「死と隣合わせの過酷な環境のなか朝目覚めて、瓦礫の隙間に咲いている花を見て“きれい”だと感じられなくなると、もうそれは人らしさを失っている。 人間としてもうお終いなんです。だからこそ彼らは、たとえ食うものがなく、人間として扱われない地獄の状況に置かれても、芸術に触れることで自分の人間性を保とうとしたんです。」この言葉にグサリときた。だから長々となろうとも書こうと思う。(かなり過激な内容になってしまいますが、どうか目を背けずに読んで戴ければと思います。) ほぼ正確なデータが残っているなかで、おそらくは人類史上最悪で最も恐ろしい大量殺人が行われたところ、ポーランドのアウシュビッツ・ベルケナウ収容所に行ってきた。 わずか数年間に百万人を越えるユダヤ人が、大量破壊兵器ではなくナチスドイツによって、しかしそれにはナチスのおぞましいカラクリがあって、実際の殺戮行為は自らの死の恐怖から逃れんとユダヤ人自らによって行わされたという。 日本へ観光に来た外国人が、「広島や長崎は恐ろしいから行きたくない!まして霊なんかついてきたら…」などと言われたり思われたりしたら、日本人として悲しい。同じようにナチスドイツによる戦争の遺物とはいえポーランド人も、ましてや世界中に散らばり生き残ったユダヤ人にすれば、当然同じ気持ちであろう。 大量に残されたユダヤ人の髪の毛の部屋、靴の部屋、鞄の部屋、収容所で最低限人間らしく生活しようと持ち込まれた日常品、例えば最低限の食器の部屋、人形など子供の玩具の部屋、眼鏡の部屋、などなど、戦後60年以上の歳月を経て錆び付き変色こそあれ、無造作に積み上げられ、どれもナマナマしく強烈に何かを訴えかけてくる。 [...]

ブータン後遺症。

"マニ車"以降のブータン現地記録の携帯ブログは、現地の電力事情によりまして記録出来ておりません。って、ちゃんと変圧器を通して携帯充電したのですが、コンセントが『バチッ!!』って煙出してくれて、結局このau携帯電話には、ブータンの純血な??電気は充電できないようでありました。 ところで、携帯は帰ってからいつものコンセントで無事に充電出来たのだが、僕自身の頭の方が、どうにも放電状態で始末が悪い。 おそらくは、ブータン後遺症ってヤツだと思う。 幸福、幸せってなんだろう…… って何処かで考えてしまっている。帰ってきて、ダボダボ半ケツズボンで携帯片手に大ハシャギの学生男子を見たり、金髪脱色で近寄り難き鋭きメツキの女子学生諸氏などなどとすれ違ったり、あるいは、テレビに写るバラエティ番組の軽薄さに猛烈な違和感を覚えたりと、とにかく、日本の日常の見渡す限りの雑踏に、足元の不安を感じてしまうのである。 短いブータン滞在中、案内ガイドを務めてくれ、連日連夜、ブータンの今後を熱く語ってくれた、日本語を話す27歳二人の子持ちのCさんの真直ぐに澄んだ瞳が脳裏をよぎる。 Cさんが日本留学中(北海道に三か月間居たそう。ブータン政府からの国費留学とのこと…)感銘を受け覚えたという日本の歌、『ふるさと』を帰り際、オンボロバスの車窓に流れる美しいブータンの山や田や川の風景を伴奏に、恥かしそうにも実に澱みなく3番まで歌い上げてくれた。 ブータンの27歳の真直ぐな青年の、美しい日本の歌。 [...]

On-Going Research

Praesent lectus leo, convallis id neque nec, ultrices euismod nibh. Sed ac rhoncus quam. Fusce tristique tellus diam, vel porta eros iaculis vitae.

映画かぞくわり、いよいよクランクアップ!!

初めての経験、今まで生きてきた中で一番熱い夏だったかもしれない、映画かぞくわり撮影にどっぷりだった2017年7月が終わろうとしています。 映画かぞくわり、いよいよクランクアップします。 役者さん方と打ち上げ宴会!?、まさに宴会のシーンが地下壕スタジオセットでありましたが、紹介し忘れてました。 ギターライブもあり・・ 奈良県葛城地域の名酒「梅乃宿」の「葛城」も登場しました。 リアルなごちそうも並んで・・ 後でスタッフさん方と分け分けして美味しくいただきましたが、リアルに美味かったです。お米をはじめ、食材なども地元の方々にご提供いただきました。有難うございます。 宴会シーンの背景に不思議なカメラ?、いやテーブルです。こちらは奈良芸術短大の学生さんにご協力いただきました。 いよいよクランクアップへ・・ こちらは二上山の上にて。・・かぞくわりLLPのFBから沢山写真を拝借してます・・ 主人公、堂下香奈こと、陽月華さんがクランクアップでした。 陽月華さんのクランクアップご挨拶で、スタッフの皆さんも感極まれ、もらい泣きされたそうです・・弓手は自仕事で同席出来ず・・でももらい泣きの気持ち分かります・・陽月華さん、素晴らしい役者さんです。 二上山に沈む夕陽のシーン・・ スタッフさんの写真。沁みます。 こちらは昨日のエキストラ撮影。二上山がきれいに見える葛城地域某所の住宅街にて。 朝の日常風景を地元エキストラの皆さんが、小学生は夏休みですが登校風景を演じてくれました。 こちらも葛城地域某所の住宅街にて。映画かぞくわりクライマックスのある騒ぎのシーンを、これも地元エキストラの皆さんに名演技していただきました。 こちらは声だけを収録しているところ。名古屋出身の助監督さん曰く、 「さすが関西!、ノリが違いますね~、皆さん本物の役者さんみたいに上手くアドリブ効かせていい感じです~」 とのこと。なんだか嬉しいです。 クランクアップ前々日でしたが、映画かぞくわりスタッフさんを中心に、軽い打ち上げがありました。弓手は自仕事を終えて、ラストだけ駆けつけましたが、皆さんいい感じに酔いながら、何度目かの乾杯をしてくださいました。 映画かぞくわり、本日、本当にクランクアップします。 有難うございました。 ・・明日からは通常モード?、いえ、お片づけがたっぷりございます・・

映画かぞくわり、撮影本格化!、明日はキャスト記者会見です。

なかなかブログ書く間がありません。 我が地元、奈良県葛城地域を舞台にした映画かぞくわり、撮影が本格化しております。(監督・脚本 塩崎祥平) 明日は小日向文世さんも合流して、當麻寺にて成功祈願、そしてキャスト記者会見が行われます。 當麻寺中ノ坊太子殿にて、明日7/5(水)にキャスト記者会見を行います。 本日は記者会見会場設営も中ノ坊さんのご協力を得て気合いを入れてセッティングしました。映画かぞくわり塩崎組の美術班が、鎌倉期の曼荼羅掛け軸を、キャストの座高に合わせて細工してくれてます。 中ノ坊にて秘蔵の文化財を記者会見用に、特別に飾っていただきました。 こちらは7/3の朝陽。映画かぞくわりがクランクインして、奈良盆地三輪山から朝陽が昇ります。そして葛城地域の二上山に陽が沈んでいく・・写真は関係者さん撮影。 大神神社でのクランクイン。 7/1の日刊スポーツにデカデカと映画かぞくわりの記事が一足早く出てました。元宝塚娘役トップの陽月華さんが映画かぞくわりで初主演します。 こちらもスポーツ新聞の記事?、ニセモノ?です。映画かぞくわりの美術班が作られた飾りです。 賞状もニセモノ。 『どはってん、やさいがおいしい、ラーメン』もニセモノ。橿原神宮前の農家酒場どはってんの、野菜が美味しいのはホンモノです。 ビールのラベルもニセモノの途中。 カップ焼きそばもニセモノ。ですが凄い完成度です。 映画かぞくわりの、堂下家一家の暮らす古い建売一軒家は美術班の戦場です。 さらに、當麻寺、二上山、と言えば、大曼荼羅です。実際のサイズの巨大なパネルを大道具さんが作ってくださいました。 ここに、映画かぞくわりクライマックスの現代大曼荼羅が描かれます。描くのは香奈、つまり?です・・ 本日は早朝5時から當麻寺本堂(国宝・曼荼羅堂)にて撮影が行われました。 スタッフも気合い充分です。 塩崎祥平監督も真剣。 国宝で思う存分撮影させていただきました。木下彩音さんという美少女さんも・・ 蓮、當麻寺にももちろん咲いてます。 そして弓手アトリエ。こちらも急ピッチで描き進めてます。これ全部、堂下家皆さんが描いたことになりますので・・ 明日からに備えて、ただいま、映画かぞくわり塩崎組、『生ビールの人!?』手を上げてます・・弓手は車です・・残念。

GW真っ只中、映画かぞくわりのロケハンしてきました。

GWと言えばお出かけ日和。ですので、映画かぞくわりのロケハン日和でした。 これは弓手作成の、映画かぞくわり絵コンテの一枚。映画の中で重要な位置を占める、とある洞窟の中のヒミツのお部屋イメージです。爆弾?みたいなものがあったり、はたまたバーカウンターがあったり・・ GW真っ只中の夜、映画かぞくわりの塩崎祥平監督が弓手アトリエに到着。映画スタッフも続々と・・ とりあえず酒盛。 映画スタッフさん方々が弓手アトリエにお泊まりになり、弓手は油絵の具塗れになりながらアトリエのど真ん中で寝て朝を迎えました。 ロケハンへ出発。 映画かぞくわりは、大津皇子の悲劇でも知られる二上山が見えるスポットが基本です。ロケハン移動中も、二上山の見えるあらゆるスポットで確認します。 東京や名古屋から来られたスタッフさん方々、美術さんCGさんカメラさん照明さんなどなどと一緒に、まずは二上山の麓にある天然記念物屯鶴峯へ・・ 観光ルートではない獣道を・・野球のユニフォームの方も映画かぞくわりスタッフです。汚れてもいい服装で来られました・・ 開けてきました・・ なかなかいい眺め。 怪しげな建物が・・ この石灰岩の下に・・ 大阪側からも二上山の麓へ・・ ますます険しい獣道を通って・・ 塩崎監督の先導でひたすら歩きます。 突如不気味な穴が現れました。 何箇所にも穴が開いてます。ここは第二次大戦末期に日本軍が本土決戦に備えて作った二上山地下壕です。 なんやかんやあって・・ ここはその地下壕のイメージを重ねたとある旧酒蔵。 大和郡山市出身の塩崎祥平監督のイメージ、金魚も巨大な酒樽で泳いでます・・ もちろん當麻寺もロケハンしました。 映画かぞくわりの家族が暮らす予定の、築40年以上の建売一戸建て住宅にてミーティング。 弓手絵コンテのコピーも参考に・・ その晩も弓手アトリエにて酒盛があって・・ 翌朝。皆さん二日酔いもなく??・・ 快晴のGWにロケハン二日目。 二上山の麓をひたすら歩きます。 高校時代からスケッチをしてきた地元の弓手好みスポットを案内しました。 塩崎監督、この糸杉がお気に召されたようで・・ GWの車渋滞を地元民のスペシャルな抜道を駆使して移動して、いろんなアングルから二上山を確認します。 弓手愛用のホルベインのスケッチ用偏光サングラスもお気に召された塩崎監督。 スケッチ日和です。 本番撮影に向けて、本格的な確認作業が続きます・・ 弓手ご近所のお犬様にも偶然出会いました。 [...]

拝啓 吉井昭先生

11月7日金曜日、あの日は夕方まで大阪市内でちんちん電車をスケッチする授業があり、終えてからその日はたまたま奈良の生駒で用事がありまして、18時ごろ、近鉄上本町駅のホームで奈良行きの急行電車を待っておりました。 難波駅発の特急がゆるりと通過して行きました。 金曜日の夕刻とあって、別料金の必要な特急電車の車内はさすがにガラガラで、なんとなく眺めておりましたら、煌々と眩いほどのオーラを放つスキンヘッドのダンディな男性が、オシャレな長いマフラーを首から垂らせて、分厚い六法全書のような難しそうな本を、長い足を組んだ絵になるポーズで読んでおられました。 〝あっ!吉井先生や!〟 〝体調を崩してはるって聞いてたけど、お元気そうやん!〟 〝今の特急、たしか吉井先生のご自宅の方へ行く電車やなぁ~〟 〝しかし、毎晩飲んで帰ってはったのに、こんな健全な時間に真っ直ぐ特急に乗って帰られるなんて、先生も体調崩して改めはったんやなぁ~〟 〝みんなに教えてあげなきゃ!〟 と、ほんの一瞬でしたが、ダンディ過ぎる吉井先生を、あの日あの時間、確かに目撃し、あの後いろいろ思ったことを印象的に覚えております。 ・・・それから数日後、エートス法律事務所から悲しいお電話を頂きました。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 吉井先生との出会いは、今から8年前になります。 お世話になっている画商さんを通じて、当時の私の自信作、対の40号の作品『絆・包』『絆・剛』という、土と人との素朴な営み、農耕民族としての日本人が生を得て継いでいくことなど、原初的なテーマを描こうとしていた私の作品を、吉井先生には大変共感頂きました。 それからしばらくして吉井先生から食事に誘っていただき、 〝憲法を絵に描かへんか!?〟 と、突拍子もないことを仰いました。 〝あの絵(絆の対の絵)を毎日眺めてたら思いついたんや!〟 〝・・・〟 〝あっ、そうか!、日本人の原点原初風景、足元を描くんやったら、全ての日本人の足元に当たり前にある日本国憲法を絵に描いたら、何か見えてくるかもしれませんね!〟 と、いうことで、 〝日本国憲法の心を描く〟(この名付け親も吉井先生でした。)の五年がかりのプロジェクトは始まりました。 憲法を絵に描くという、当初はイメージすら湧かなかった挑戦を、 〝一切の憲法書や専門書なんかは読まずに、弓手さんの感覚で、弓手さんの思うままにモチーフもサイズも自由に描いてみたらどうですか!?〟 と、これまた常識破りの発想で、気持ち良くチャレンジさせてくださいました。 憲法作品の取材で、世界一幸せな国、ブータン国王へ行きました時は、 〝俺もブータン国王に行きたい〟 と、本気で仰ってました。今から思えば、私も本気でお誘いしていたら、どうなっていたでしょうか。 (この写真は、2012年の至峰堂画廊での個展パーティにて、吉井先生からお祝いでブータン国王の本物の民族衣装をプレゼントして頂き、少し酔っております。吉井先生にはパーティでスピーチもして頂きました。) 憲法作品に取り組んでいた5年間は、これに集中するべく個展活動もグループ展発表もしませんでした。ただ損保ジャパンの推薦制のコンクールに評論家枠から推薦を頂き、めったにないチャンスでしたので、憲法作品の中から憲法前文の三部作の中の一点を130号で描いて出品させていただきました。それが大賞を頂きました。 その結果をご報告した時の吉井先生は、 〝よかったな!よかったな!本当によかったな!〟 と、我が事のように大喜びしてくださいました。 (上の写真は2013年に損保ジャパン東郷青児美術館にて、フィナーレ選抜奨励展というグループ展が開催された時の会場の私の作品ブースの様子です。) ブータン国王を取材してから五年、日本国憲法の心を描く、は全110点に及びました。 憲法作品が全て完成してからしばらくして、またも吉井先生は奇想天外なことを始められました。 [...]

続・ブータン王国

ほんの数日間のブータン国王夫妻の来日は、日本人に爽やかにして強烈なメッセージと余韻を残していかれた。 僕を含めてイイ意味で感化されやすい日本人は、一気にブータン王国に注目が集まっているようだ。ブータン王国へのツアー旅行の問い合わせも殺到しているらしい。 もし可能なら、日本中の中高生に修学旅行でブータン王国へ行って、本当の幸福ってナンだろう?と感じ考えてくれば、日本の未来も明るくなるのではと考えている僕としては、ブータン王国への注目が集まることは嬉しい。 しかしいろいろとブータン王国へ行くには、現実的に厳しい。 まずブータン王国への入国にはビザが当然必要であるが、単に旅行会社任せで少々の手数料で取れるというものではない。ブータン王国はつい最近までいわゆる鎖国状態にあったこともあり、入国できる外国人全体の数に制限を設けている。ブータン国内にある外国人宿泊用のホテルの部屋数までしかビザ自体を発行しない。そして、仮に上手く入国ビザが取れたとして、滞在日数 × 約20000円 の税金が必要である。そして滞在中は例え一人旅であったとしてもブータン人ガイドの同行が義務づけられている。 ブータンの、この厳しい入国制限は、やはりブータン王国らしいことである。 最貧国なのだから、観光客をどんどん入れて外貨を稼げばいいのに、とはブータン王国は考えない。ブータン人は、愛する美しい国土と文化、民族としての独自性を守ることが最優先なのである。最近でこそ、江戸時代の日本人はもしかして今より幸せだったのでは? と言われたりするが、ブータンが現代の世界的情報化の波にのまれ、国民総幸福という世界が尊敬する価値観(前ブログ記事でも触れました。)が崩壊してしまう可能性は、日本の幕末期とは比べものにならない環境状況だろう。 そのことを世界から学んで知っているからこそ、ブータン人は安易な外貨獲得などに走らないのだろう。 ブータン国民の平均年収は約10万円程度であるらしい。それでも97%の国民が幸せだと感じていることは、怪しい暗示にかかっているわけではない。ほとんどの国民が農業に従事し、自給自足の生活をしていること。それからこれが大きなポイントだと思うが、ブータン人はチベット仏教から派生した独自の仏教を厚く信仰している。例えば殺生は完全禁止である。蝦一匹、蟻一匹殺さない。当然豊富な水量を誇る美しい河の魚も捕らないしもちろん食べない。家畜も牛や馬は農耕用として大切に飼いミルクは搾るが食肉ではない。かといって肉の味を知らないのではなく、大切な家畜が寿命を迎えれば、その肉は保存食となり有り難く食す。実際にブータンの田舎町の唐辛子を干した屋根裏に肉の塊が吊してあった。 動物性タンパク質は主にミルクなどから作るチーズなどで補い、チーズや唐辛子を主とした調味料で味付けられた野菜中心のおかずに、米を主食として現代の日本人からすればかなり質素な食生活をおくっている。 再び、今回のブータン王国へのツアー旅行の盛況ぶりについてだが、先に書いたビザや税金などの、格安ツアー旅行からするとかなり高額な旅行代金を、ウン十万ウン百万人以上いるらしい?富裕層の方々がワケもなく支払えて、入国枠内の人数に入れたとして、はたしてブータンでの食生活に耐えうるだろうか。 舌の肥えた日本人が、世界の国々で満足できる食事をできることはなかなかない。ブータンでの食事は、外国人にはインドなどから輸入された魚や肉をホテルなどでは出されるが、それでも魚は泥臭いし肉もかなりクセのあるシロモノであった。もちろん味付けは辛めで単調である。しかしブータン人は魚も肉も食べないし、凝った調味料のない単調な味付けの野菜タップリの変化の乏しい食事を日々十分楽しんでいる。 また、ブータンでは国中が禁煙である。ほんの五年ほど前までは煙草を普通に国民が吸っていたようだが、前ブータン国王があっさり禁煙国宣言をして、特に国民の反発もなく受け入れられた。よって旅行者も煙草の持ち込みは禁止されている。しかしこれも1カートン約20000円の税金を払っていろいろ手続きをすれば、外国人はブータン人の前を避ければ吸うことはできる。さすがにそこまでして僕も吸おうとは思わなかったし、ブータン旅行から3ヶ月ほどは禁煙に成功したが‥ ちなみにアルコールはというと、ブータンにも地ビールがあったり、米から作ったワインか焼酎のようなそこそこ呑める酒もある。しかしお世辞にも美味いとは言い難い。 いろいろ書いたがつまり、ブータンへは軽い観光気分でお金にモノをイわせて行くようなところではない。 ブータン人は電柱が立って電線が引かれ電気が通った便利な生活になるより、電柱も電線もないトキやコウノトリが危険なく舞い降りる美しい自然に暮らせ、自給自足で慎ましく生きることに喜びと幸福を感じられる国民である。 そんな現代人がすっかり忘れ失った、真に人間らしい本当に普遍の価値観を守り続けているブータンという国に行こうというからには、現代人のメタボな精神をバッサリ削ぎ落とし、スリムになる覚悟で向かうべきだろう。 そして必ず同行するブータン人ガイドに(日本語を話すガイドもいるが大半は英語)、沢山の質問をしてみることをお勧めしたい。 例えば 『ブータンでは殺生が禁止ということは、殺人事件というものはあるんですか?そして、死刑というのはあるんですか?』 と聞いてみる。すると、 『殺人事件なんて私の記憶のなかではなかったと思いますし聞いたこともありません。そしてもちろん死刑という概念自体がありません。』 と答えてくれるだろう。 これは僕が4年前にブータンを訪ねた時の一つの質問である。日本に留学したこともあるという彼とは、夜更けまで酒を呑みながら沢山の話をした。そして、パロの空港へ向かうオンボロバスの車内で、ガタガタ道に揺られながら彼が最も気に入ったという日本の歌 『ふるさと』 を歌ってくれた。三番まで淀みなく。ブータンの美しい自然を車窓に見ながら、恥ずかしくも歌詞カードなしでは分からない二番三番の美しい日本語に感動しながら。 しかしブータンから飛び立った飛行機は、タイ・バンコク経由であった。ブータンでの強烈なカルチャーショックを引きずりながら、バンコクの繁華街でタイスキ鍋をいただいた。 そしてそのブータンにはなかった出汁の効いた海鮮鍋のあまりの美味さと、日本人向けに置いていたよく冷えたスーパードライのビールの美味さに、残念ながら贅沢な味にすでに慣れてしまっている我が舌を呪った。 ‥冒頭の写真は、ブータン・パロ郊外のとある農家の一隅です。

奥丹後にブータン ①

この前の土日、春の一泊スケッチ旅行に行ってきました。 前の週は、『こんなに晴れつづきでエエんやろか…』、とちょっぴり不安な日々を過ごしていました。そして案の定『ゆんで先生のスケッチ旅行の日はやっぱり雨の予報やわ~』と言われることとなりまして、かなり憂鬱な気持ちで集合場所へ向かいました。 参加される常連さんたちは慣れたもので、普通の折りたたみ傘だけでなく、暴風雨のレポーターでも出来そうな完全武装で来られました。…いつもどんな状況でスケッチさせてんねんやろ… ですが、雨を降らせる前線というのは、よく考えてみるとだいたいは蛇行しているもので、例えば大阪が雨でも北の方は晴れていたりするようです。つまり、今回はうまく前線の蛇行に助けられたようです。要するに、ゆんで先生のスケッチ旅行なのに、雨の予報やのに、スケッチする時は晴れているという“お約束破り”な幸運な旅となりました。 さて、今回一日目に訪れたのは、奥丹後の『世屋』という過疎の集落です。 …美しい集落なのに過疎化が進んでしまっていて、なんとか守り残そうと頑張っているらしい… という情報から出発した企画でした。しかし単純に観光客が喜ぶような風景ではありませんでした。なんと言うか、あのブータン王国を訪ねた時に味わった感覚のような、なんとも爽やかな、そしてズシリと重たい課題を課されたような、そんな気持ちにさせられる集落でした。 バスが通れない山道をタクシーでズンズン行くと、トタンが張られた元茅葺き(正確には、表面は笹吹き)の集落がぽっこり現れました。元茅葺きの家なら、まだまだ日本中に多々ありますが、ここ世屋での気配はナニかが違います。 我々は、タクシー6台に分乗して20人ほどで訪ねたのですが、現地でこの世屋を守り残そうと頑張っておられるNPO法人のEさんに説明と案内をお願いしてありました。以下そのEさんのお話と僕なりの推測を重ねて書きます。 まず、世屋(上世屋と下世屋があって、訪れたのは前者)で目にした花々がなんとも自然で鮮やかに見えました。そしてちょうど水張りの田植え真っ只中でしたが、山からの天然水を張られた田んぼには奈良の田舎にも勝って、蛙がゲコゲコ大合唱しています。さらに当然といえば当然、蛇が至るところでニョロニョロおります。この世屋の土地では、太古から農薬というものを使わずに土と自然に向き合ってきたそうです。なるほど、野性的とも感じた花々が色鮮やかな訳で、蛙や蛇だって生き生きしているはずです。世屋の花々は一見、田んぼの畦道に勝手に咲いているようにも思えましたが、Eさんからの諸注意にもあったのですが、『この土地の草花を、きれいだからと切ったり持ち帰ったりしないで下さい。あれらは、それぞれその場所で咲いてくれるのが分かっていて咲いている、農家にとって必要な草花なんです。』 とのこと。さらに、『どの家々にも柿の木が植わってますが 、あれらは全て渋柿です。庭を飾ったり食べたりするためではなくて、柿渋を利用するために、あえて渋柿の木のまま植わっています。』とのこと。ここでは太古から自然のままで、自然に逆らわず自然と共存して人々が営みを繰り返してきたのでしょう。 姿顔立ちも日本人に限りなく近いDNAをもつブータン人の黒髪を見て、日本人と同じなのに何故にこんなに美しいのだろうと心打たれた感覚に近いナニかを感じました。世界一幸せな最貧国と言われるブータンでは、標高3000メートル以上の山中で自然に逆らわず自然の恩恵を素直に受けながら、太古から変わらぬ農耕民族としての営みがありました。資本主義、金銭至上主義、便利さ最優先という、ある種麻薬のようなものに汚されていない血が、脈々と受け継がれているから、あの美しい黒髪はあるのだろうかと考え、帰国後も“ブータン後遺症”のようなものに“悩まされ”た感覚になりそうです。 スケッチをしようというより、何故だかぼーっとしていたい。ここの空気を胸いっぱい吸い込んで、ぼーっと考え事でもしていたい。ぼくにはそう思えました。 ぼーっと世屋の風景を眺めていると、元茅葺きの家々は、それぞれ絶妙の不規則さで建っているように思えました。おそらくこれも、よく見る整備された建て売りの近代住宅とは違って、山の起伏に逆らわず、家の建てれそうな土の上に昔から建っている。ただそれだけで、不思議と風景として一体感があって美しく調和して見えるのでしょう。 帰り際にEさんに尋ねました。 『この世屋のナニを守ろう、残そうとしておられるんですか?』 『世屋を愛するこの村の者は、観てもらおうとか、観光客を呼ぼうなどとは考えていません。あなた方20人ほどが来られても、それだけで村の人口を上回ってしまいます。この村の者は、団体で来る観光客というものに慣れていません。私たちは、ただ自然にこの土地での暮らしを守っているのです‥。』 日本にまだこんなところが残っているのか… そういえば、元茅葺きのトタンの家々は、もし“魅せよう”というのなら、世屋の伝統的な“笹吹き”にして、『どうぞ、観光客さんいらしてください。』と、しているだろう。そして、村に一台もなかった自販機だって、公衆便所だってつくるだろう。 しかし誇るべきは、守り残すことが、現代の人々のためや観光客のためなどでなく、世屋の地に生まれてくれる子のためにこそ意味があると考えられること。そして、お金がないと残せないなどと考えていないこと。 そう僕には感じました。 この上世屋は、日本で初めて、集落自体が、そこでの暮らし方というもの自体が、国立公園として認められたそうです。日本の国にも、こういう考え方が生まれてきたんだと嬉しくなりました。 Eさんは最後に、 『ゆんでさん、また20人以内で是非遊びに来てください。稲刈りの頃、秋がまた美しいですよ。』 と言ってくださいました。 Eさんの元笹吹きのNPOの事務所には、『ぶーたん』という看板が掛かっていました…。

Discover The Future

We are a multi-disciplinary laboratory committed to focussed and efficient drug discovery